El descenso de la montaña no fue menos complicado que la subida. Mover a tres personas (Ishikawa Reiko, Hosoda Genji e Hitomi) y cinco monturas (dos caballos de guerra, un palafrén y dos mulas) no era, en absoluto, tarea fácil entre aquellas laderas cargadas de nieve, a un paso del alud. Pero el guía conocía aquellas tierras como la palma de su mano y con un simple vistazo elegía el mejor camino. Hosoda Genji sospechaba que debía ser cazador furtivo o mover contrabando o fugitivos a un lado y otro de las montañas, mas nada dijo. El hombre era correcto en el trato y cumplió con lo pactado, dejándoles en el camino al dominio de los Masaki, al pie del puerto. Embolsándose la plata ganada, más un plus por mantener su boca cerrada, se despidió con una reverencia y volvió a las montañas.

Para Hitomi, pese al descanso en el eremitorio del viejo de la montaña, fue una dura prueba. Estaba aterida, agotada y se agarraba con sus dedos helados a la montura, intentando no caerse. Genji y Reiko iban mucho mejor. Aquellas montañas no eran tan altas ni los valles tan profundos como los de su tierra natal ni el frío no mordía tanto. La joven, protegida por el tanto de Minako-hime, no sentía el frío y Genji, si se encontraba cansado por tener que guiar su caballo, el de Hitomi, a veces el de Reiko y las dos mulas, no permitía que se notase y sus movimientos seguían siendo tan firmes como siempre.

Pronto, vieron los primeros arrozales, dispuestos en terrazas en las laderas, y las primeras granjas. Y, antes de que pudieran parar para comer, fueron interceptados por una patrulla. Reiko sintió sus mentes aproximarse; Genji los oyó instantes después. Al poco, los veían: nueve samuráis a caballo contra los árboles desnudos, quemadas las primeras yemas por el frío. Avanzaban en doble columna y se detuvieron a unos cincuenta metros de ellos.

El que comandaba la patrulla los examinó de las herraduras a la cabeza. Vio a dos figuras cubiertas por impermeables de paja y amplios sombreros cónicos de viaje; una de ellas cubría, además, su rostro con un velo. Ambas llevaban el daisho, la pareja de katana y wakizashi que las identificaban como samuráis y montaban los mejores caballos de guerra que había visto en su vida. De las alforjas de una de las dos mulas con impedimenta, sobresalía un daikyu, un arco largo asimétrico, arma impropia de ronin y bandidos que, a lo sumo, usaban arcos cortos. La tercera figura del grupo, en retaguardia y cubierta por las otras dos, era menuda, una mujer, sin duda. Bajo la capa se veía el ajado hakama rojo de una miku, una sacerdotisa o acólita. Por la forma en que se habían colocado sus acompañantes, alejándola de todo peligro, se veía que era importante para ellos.

Hosoda Genji respondió al exhaustivo examen del comandante de los samuráis locales para hacer lo propio. Habían pasado catorce meses desde su primer combate real, contra los ronin del puente del camino a Sukarou, y en nada se parecía ya a aquel muchacho casi imberbe. Su rostro permanecía impasible; sus ojos, escrutadores, analizaron la postura de sus oponentes, el parpadeo nervioso, el puño que se abría y cerraba, las riendas demasiado sueltas… El comandante era un hombre joven, de su edad más o menos, de rostro redondo y afable bajo el yelmo. Era grande, muy grande, y llevaba una nodachi en el lateral de su montura. Su postura en la silla lo delataba como infante, dispuesto a saltar de la silla al primer atisbo de peligro. Su cuerpo estaba relajado, salvo su mano izquierda, con la que se iba a impulsar en la silla. Era un hombre peligroso: saltaría por la derecha, usando la montura para estorbar a su oponente mientras desenvainaba el nodachi; luego, saldría bajo el cuello de su caballo para atacar la pierna y el vientre de la montura, o por detrás, aprovechando la longitud de su arma para mantener la distancia con los cascos del caballo de su rival y atacar al cuello. Tras él en la formación había dos samuráis ya con canas. Ambos tenían experiencia; el de la derecha se preocupaba por el resto de los hombres. Y hacía bien: los cuatro del final, con arcos, no debían haber cumplido los diecisiete. Sería un milagro si conseguían colocar las flechas en los arcos sin rebanarse un dedo.

Genji había adoptado una posición poco amenazadora, pero cubriendo a Reiko y a Hitomi. Con la diestra sujetaba las riendas de su caballo y con la siniestra, las de las mulas. El grandullón y sus dos sargentos no podían pasarla por alto: parecía indefenso. Pero su montura, un Hirano entrenado por el maestro de caballos de los Hosoda, respondería a sus órdenes con una leve presión de rodillas y tenía un sprint rapidísimo, como una gacela. Genji medía la distancia, calculando si podría soltar las riendas, lanzar al caballo, desenvainar y alcanzar al grandullón antes de que desmontara. A caballo, la ventaja era suya. Reiko podía encargarse de los dos sargentos y los otros seis se dispersarían como pétalos de cerezo al viento.

Inmóviles en sus caballos, sobre la nieve sucia y los árboles desnudos de marco, los samuráis se miraban. El comandante de la patrulla rompió el hechizo. Hizo un gesto a uno de sus sargentos y avanzó hasta quedar a veinte metros de Genji. Levantó la diestra como saludo.

—Éstas son las tierras del poderoso clan Masaki —declamó con sonora y hermosa voz—. Soy Kato Misaki, oficial del clan. ¿Quiénes sois y cuáles son vuestras intenciones?

Reiko se adelantó antes de que Genji pudiera contestar. Se retiró el velo y el sombrero para que su interlocutor pudiera verla. El llamado Kato no cambió el gesto; su sargento jadeó de forma visible, no había quien pudiera compararse a la joven en belleza y gracia.

—Soy Mifune Rei. Él es mi escolta, Sato Gennosuke y ella, Hitomi, miko del Culto a las Estaciones —dijo, bien erguida en la silla y con toda la autoridad que pudo poner en su voz—. Viajamos en una misión de la que depende el futuro de Lannet. Hemos llegado a estas tierras con un mensaje del viejo ermitaño de la Montaña Blanca para vuestro señor.

La mención del viejo de la montaña provocó expresiones de asombro entre la patrulla. Kato se rascó la nuca, pensativo.

—Venid —dijo—. Os guiaremos hasta el castillo.

Por el camino, el oficial les puso al tanto de la situación de los Masaki. No habían llegado en buen momento: el daimio, Otomaro, se encontraba gravemente enfermo y parecía ser cuestión de días que muriese. Era de esperar que su hijo Buntaro tomara su cargo. Esto no podía ocurrir en peor momento. Los Masaki siempre habían sido conocidos por ser fieles vasallos del emperador y haber dado grandes capitanes al ejército imperial, pero ese invierno se habían visto envuelto en ataques contra las tropas del Imperio de Abel en retirada. A raíz de aquello, las tensiones con los Shiki habían ido en aumento y podían terminar como enfrentamiento abierto. El clan Shiki era vasallo de la familia Takashi, una de las cinco grandes y opuesta a todo enfrentamiento con los extranjeros. La rivalidad venía de antaño: hasta la marcha de los kami, los Masaki habían sido hatamotos de los Shiki y éstos seguían considerando al pequeño dominio independiente unos díscolos vasallos.

Genji y Reiko, por su parte, intentaron dar poca información. Calmaron como pudieron la curiosidad de la patrulla contando el ambiente que habían visto en Tsukikage.

El dominio de los Masaki era menor que el de los Ishikawa. A media tarde ya habían alcanzado el castillo, que resultó ser una torre de cuatro alturas con dos edificios anexos formando una L, todo ello rodeado por un único muro y una zanja poco profunda. Kato había mandado a un jinete por delante como mensajero y los esperaba un hombre mayor, delgado y aquejado de una fuerte cojera. Kato lo presentó como Mikoshi Tadanobu, el chambelán de los Masaki.

Reiko volvió a presentarse y exponer su misión, enseñándole la carta del ermitaño. Tadanobu examinó el sello sin tocarla.

—Avisaré al señor. Señor Kato, ¿os podríais ocupar de su alojamiento?

Fueron alojados en dependencias de la casa: Genji con los samuráis, Hitomi y Reki con las mujeres, con una habitación privada para ambas. Esto enfureció a Reiko, que se sintió tratada por debajo de su rango, sin darse cuenta de que se había presentado con su nombre falso, el de alguien de una familia menor.

Los recibieron al caer la noche, poco antes de la cena, tras haber tenido tiempo para bañarse y quitarse el cansancio y la suciedad del camino. El señor Buntaro ocupaba el asiento del daimio. Era un hombre corpulento, de mediana edad y de modales rudos. Se le veía ojeroso y de mal humor. Lo flanqueaban una mujer joven, de gran belleza y gracia, y un anciano de aspecto frágil y con ropajes de monje. La mujer se llamaba Akiko y era la segunda esposa de Otomaro. El anciano, Nenjo-Sojo, era abad en un monasterio cercano y tío de Otomaro.

Reiko volvió a presentarse y entregó la carta del ermitaño. Era una nota escueta que decía:

Poderoso señor Masaki,

Estos jóvenes necesitan la espada de su familia para luchar contra la maldición del invierno del Dios Insidioso. Los pongo en sus manos.

El monje de la Montaña Blanca

—Explicaos, joven. ¿Qué es esa maldición y qué os trae de verdad a nuestras tierras? —exigió Buntaro, perplejo tras leer la carta.

Reiko narró todo lo ocurrido en relación al rito del invierno, sin desvelar su verdadero nombre y posición: contó cómo obtuvieron el tanto de Minako-hime y lo enseñó; sin entrar en detalles, que Genji, como Gennosuke, llevaba a Yukikaze y que Maruyama había muerto; el engaño de Okuzaki Jin; el rescate de Hitomi; el enfrentamiento con Honjo Satoshi y el viaje hasta el ermitaño de la Montaña Blanca.

Antes de que Buntaro pudiera decir nada, Nenjo-Sojo intervino.

—Mi señor, quizás esto sea una señal de los kami y podamos, por fin, desentrañar el gran misterio de nuestro legado. Por favor, dad acceso a los visitantes a los archivos del clan.

Buntaro, visiblemente molesto por la intromisión de su tío-abuelo, contestó con un «Haced lo que gustéis» y dio por terminada la recepción. El abad era un hombre perspicaz y se había dado cuenta de que Reiko había ocultado muchas cosas en su historia, empezando por su verdadera posición, y encargó a Kato que les ofreciera mejores alojamientos. A petición de Reiko, autorizó que Genji portara Yukikaze en la casa, siempre que estuviera acompañado por el oficial.

—Si lo tenéis a bien, reuníos conmigo en los aposentos del señor Otomaro después de cenar.

Cenaron con el señor Buntaro, con Akiko, el abad, el chambelán Tadanobu y sus seis hijos, Kato y el resto de los oficiales del castillo. En aquella casa llena de dolor las noticias que traían los visitantes de la capital fueron recibidas como el dulce sake que hace olvidar las penas. En realidad, los Masaki tenían una casa en Tsukikage y conocían la capital mucho mejor que Reiko y Genji, así que muchas de sus preguntas quedaron sin respuesta.

De los hijos de Tananobu, uno de los gemelos, de los jóvenes, no le quitaba el ojo de encima a Genji. Al comentarlo luego con Kato, el gigantón contestó:

—Mikoshi Yotaro es de mi edad y el único que me hace sombra con la espada. Tened cuidado, pues es muy susceptible y, pese a su juventud, se ha granjeado ya fama como duelista en la capital, donde pasa más tiempo que aquí.

Tras la cena, aceptaron la invitación del abad. Los aposentos del daimio estaban guardados por dos monjes de Nejo. La antecámara era espartana, sin adornos ni obras de arte. Una armadura negra y roja estaba expuesta en una esquina, una pieza de un gran maestro armero que mostraba las marcas de su agitada historia. Frente a la armadura, en la pared a la derecha de la entrada al dormitorio, un armero mostraba varias armas, todas de exquisita factura. El lugar de honor sostenía una vaina vacía.

El abad se sentó e hizo seña a sus acompañantes para que hicieran lo mismo. Luego, señaló la vaina vacía.

—Matsukaze, el legado del clan Masaki. Ha estado en mi familia desde antes de la marcha de los kami. Su pérdida es una vergüenza y un misterio. Desapareció en tiempos de mi hermano Nagamasa, su último portador. Es el arma que buscáis. Encontrarla en estos días aciagos daría nuevas esperanzas al clan Masaki. Con mi sobrino Otomaro agonizando y la situación de Lannet, la moral está baja.

—Disculpad que os lo pregunte, reverendo abad —dijo Reiko—: ¿qué enfermedad aqueja al daimio?

Nejo sacudió la cabeza, impotente.

—No lo sabemos. Mi sobrino sufre ataques intermitentes que le dejan postrado y febril. Cada ataque lo debilita y no albergamos ya ninguna esperanza. Cuando estaba más fuerte, reaccionaba al tratamiento y parecía que se recuperaba. Luego, sobrevenía otro ataque nocturno. Empezaron hará unos tres meses. Los médicos lo han atendido; los onmyoji han tejido sus conjuros; los sacerdotes lo han exorcizado; nosotros hemos levantado una barrera para mantener a los malos espíritus fuera del castillo. Ninguno hemos tenido éxito.

Los guio al dormitorio de Otomaro. La habitación apestaba a enfermedad y muerte pese a los inciensos que se quemaban. El enfermo era un hombre mayor, de rostro consumido y amarillento, perlado de sudor. Dos monjes lo cuidaban. Uno de ellos, a ver a su abad, hizo una reverencia e informó:

—El señor duerme tranquilo tras un día agitado, reverendo abad.

—Tres meses… Eso fue poco después de los ataques contra las tropas de Abel —murmuró Reiko para sí—. Decidme, reverendo abad, ¿de cuánto tiempo está la señora Akiko?

Nenjo, Kato y Genji (Hitomi se había quedado en los aposentos) quedaron enmudecidos, mirando a Reiko con los ojos muy abiertos.

—¿Cómo lo habéis sabido? La ropa que lleva la escoge para que no…

Reiko cortó al oficial con un gesto.

—Una mujer lo sabe —Había sentido una débil segunda chispa mental en Akiko durante la recepción, pero no había estado segura hasta ahora—. Hace tres meses sucedieron muchas cosas: el ataque a las tropas extranjeras, el deterioro de las relaciones con los Takashi y los Shiki a raíz de eso, el anuncio de que Akiko espera un hijo… Y la enfermedad del daimio. Estoy segura de que no es una coincidencia: su enfermedad es intencionada, ya sea una maldición o debida a la mano del hombre.

—Yo también pensé así, señora —respondió el abad—, y reemplacé a los samuráis de guardia por mis monjes. El médico es de confianza y está vigilado y nuestras barreras deberían impedir que ningún espíritu se acercase.

—Reverendo abad, el portador de Yukikaze puede ver los espíritus que se ocultan al ojo humano. Por favor, permítanos hacer guardia en el dormitorio del daimio esta noche. Si sufre un ataque y el portador no ve nada, podremos descartar lo sobrenatural.

—¿Dejar a un extraño con una katana en el dormitorio de mi sobrino y señor? Eso sería…

—Por favor, reverendo abad —interrumpió Kato—, yo asumo la responsabilidad. Estaré junto a él en todo momento. Sabéis que hay pocos samuráis en Lannet que puedan hacer sombra a mi espada.

Así, Reiko, Genji, Kato, el médico y el abad pasaron esa noche en el dormitorio del señor Otomaro. De madrugada, un profundo sopor se adueñó de ellos. El abad, el médico y Reiko cayeron dormidos. Genji sintió como Yukikaze temblaba en la vaina, señal de que algo sobrenatural se acercaba y se obligó a recitar haikus famosos para librarse de la somnolencia. Kato intentó auxiliar a Nenjo, pero las fuerzas le fallaron. Usando toda su voluntad, desenvainó el wakizashi y apretó con fuerza la hoja, hasta que manó sangre. El dolor despejó su mente.

Un fragmento de oscuridad se movió contra la penumbra de la habitación. Genji, con la mano en la empuñadura de la katana, vio en esa sombra a la señora Akiko, con el rostro deformado en un rictus de odio. Saltó sobre el señor Otomaro para protegerlo. Por tres veces, la aparición intentó abalanzarse sobre Otomaro y por tres veces Genji se mantuvo firme y lo impidió. Con un grito de frustración, la aparición dio media vuelta y huyó de la habitación.

—¿Habéis visto eso? —preguntó Genji a Kato.

—He visto una sombra que se cernía sobre el daimio y cómo vos se lo impedisteis. ¿Ha huido? Debemos seguirla.

Ambos samuráis salieron de los aposentos, saltando sobre los dormidos monjes de guardia y siguieron a la sombra hasta los aposentos de Akiko. Genji quiso entrar, pero Kato le agarró del brazo. De forma más educada, llamó a la puerta y la abrió con delicadeza. El dormitorio estaba a oscuras y la señora dormía tranquila. Genji, desde la puerta, no vio nada.

Los durmientes despertaron al poco, sin ser conscientes de haberse dormido. Costó convencerlos y la historia de Genji era difícil de creer.

—Hay que avisar al señor Buntaro —propuso Kato.

—¡No le digas nada! —ordenó el abad—. Ha salido a mi hermano Nagamasa, nos matará por semejante insulto. ¿Qué la señora Akiko abandona de noche su cuerpo y ataca a Buntaro? ¡Qué locura! Necesitamos pruebas. Si las tenemos, yo mismo exorcizaré a Akiko y afrontaré la ira de Buntaro.

El día siguiente lo pasaron en los archivos: Reiko jugando al shogi con el viejo archivero y Kato y Genji revisando montones de inestables legajos. El viejo llevaba siendo archivero treinta años y se los había pasado clasificándolos cronológicamente tras el caos que dejó su predecesor.

Encontraron así que la espada Matsukaze fue llevada por el señor Nagamasa, el padre de Buntaro, a una campaña a la isla de Yagarema. Figuraba en el inventario de campaña y en los partes de embarque del viaje de regreso. La siguiente reseña hablaba ya de su desaparición. Hacía de aquello 45 años y coincidía, mes arriba, mes abajo, con la desaparición de Chikuko, la esposa de Nagamasa y madre de Otomaro. Por lo que averiguó Reiko del archivero, Chikuko fue la segunda esposa de Nagamasa, mucho menor que él, y la tomó porque los hijos de su primer matrimonio habían ido muriendo, quedándose sin heredero. Nagamasa se había casado por segunda vez y había hecho a su hermano menor entrar en un monasterio, renunciando así a sus derechos sobre el dominio. El matrimonio había durado cinco años. Luego, Chikuko había huido, fugándose con su amante.

Llevados por la intuición, buscaron la muerte de Nagamasa. Encontraron un informe del médico que lo atendió dirigido a Nenjo. Los síntomas eran similares, salvo que, en lugar de estar comatoso, deliraba, repitiendo el nombre de su esposa desaparecida, y sufría violentos ataques de ira.

Mientras buscaban, un estante cedió y se les vino abajo. Al recogerlo todo, encontraron un retrato que había quedado caído entre dos estantes, el de una mujer joven y hermosa vestida con ropas de gala. Era un buen retrato, hecho sobre seda. El estilo de las ropas de la mujer era anticuado.

—Es posible que se trate de la tal Chikuko, el estilo de las ropas coincide —dijo Reiko cuando se lo enseñaron.

—Anoche, cuando vi a la aparición, la imagen no fue nítida. Por momentos, se desdibujaba el rostro y parecía otra mujer —comentó Genji—: esta mujer.

—Si así fuera —aventuró Kato—, ¿por qué iba a atacar a su hijo?

—¿Y si Otomaro no fue su hijo? —repuso Reiko—. Si fue el de otra mujer o si tuvo una hija y lo cambiaron por un varón… ¡Buscad informes sobre el nacimiento de Otomaro!

Encontraron el registro del nacimiento, firmado por el doctor de la familia y figurando hasta el nombre de la matrona.

—Este nombre lo he visto antes —dijo Kato, volviendo a revisar los legajos que ya había consultado. El nombre de la matrona aparecía varias veces: como niñera de los primeros hijos de Nagamasa, como criada de la casa, luego como criada de Chikuko. La última referencia era una orden a una aldea para pagarle una pensión, poco después de la muerte de Nagamasa.

—Hace más de cuarenta años. Habrá muerto hace mucho. ¡Qué lástima!

—Quizás tenga alguna hija o nieta que sepa algo. O que no sepa nada, pero el que está tras todo esto crea que sí, la tenga bajo vigilancia y levantemos la liebre. Merece la pena ir. ¿Está lejos la aldea, señor Kato? —dijo Reiko.

¡Tuvieron suerte! La criada seguía viva, viviendo en una casa apartada de la aldea. Todo el mundo la llamaba la vieja aya, una viejecita arrugada y pícara, un encanto que seguía dando consejo a matronas y a jovencitas que no querían tener problemas a los nueve meses. La mujer había sido la confidente de Chikuko y les contó que la pobre, entristecida por el mal talante de Nagamasa, terminó teniendo un amante. Al volver Nagamasa de la campaña de Yagarema encontró a su esposa encinta.

—¡Y la mató! El muy animal, con su espada la mató. No, no vi cómo lo hacía, pero lo vi ensangrentado con la katana en la mano y, luego, con dos criados sacando un fardo del castillo. Él la mató, el maldito, y luego dijo que había desaparecido, que había huido. No, no sé quién era el amante. Me dijo que era un samurái, un cielo de hombre, gentil y educado en las artes, pero no sé quién pudo ser, pues en aquella campaña estaban todos fuera, salvo los ancianos.

Genji estaba junto a la puerta, controlando la aldea y el camino de salida. Un campesino dejó la aldea a toda prisa: habían levantado la liebre. Hizo una reverencia de disculpa hacia la espalda de la anciana. Su visita la había condenado.

Volvieron rastreando al mensajero. En el dominio había una encrucijada donde se cruzaban los principales caminos. Sobre ella había crecido una suerte de pueblo formado por posadas, tabernas, una herrería y otros establecimientos. El rastro conducía hacia allí. Se separaron para revisar los establecimientos. Mucha gente se había reunido allí para conspirar, al parecer: varios jinetes abandonaron la encrucijada.

Genji vio a uno de ellos, llevando una armadura roja y negra como la que vieron en los aposentos del señor. Saltó sobre su caballo, se lo gritó a Reiko y partió en su persecución.

Kato había encontrado al mensajero en una taberna. El campesino, aterrorizado, suplicó por su vida y contó todo lo que sabía: debía avisar de que la vieja aya había sido visitada por samuráis a un samurái que vestiría una armadura negra y roja. El samurái había salido corriendo por la puerta trasera, alertado por un silbido.

Reiko vio salir a Kato de la taberna por la puerta trasera y galopó hasta él.

—He encontrado al campesino. Informó a un samurái con armadura negra y roja —informó Kato.

—Sato —Nombre falso de Hosoda Genji— ha salido tras un tipo con armadura completa, negra y roja. Voy tras él. ¡Tomad vuestro caballo y seguidnos!

Genji no se dio cuenta de un detalle: no iba tras un jinete. Eran dos y se separaron al poco. Genji siguió a uno de ellos, que cogió el camino del castillo y Reiko fue detrás. Kato tampoco se percató y siguió al segundo. Cruzó raudo terreno despejado (tierras de cultivo y pradera, aún cubiertas por la nieve) hasta llegar a la linde de un bosque. Dejó allí su caballo y continuó a pie. Ya desesperaba de encontrar algo cuando vio la luz de unas linternas. Se acercó todo lo que pudo a las luces: iluminaban un pequeño claro en el que había una decena de hombres, samuráis embozados. Una figura embutida en una o-yoroi negra con el rostro cubierto por una máscara hablaba con voz de mando, pidiendo informes y dando instrucciones. Para horror de Kato, varias voces le resultaron familiares: samuráis de su patrulla y del castillo. Y estaban informando de la salud del daimio, de la llegada de los extranjeros, de cómo las defensas en la frontera con los Shiki no habían sido reforzadas pese a las órdenes.

Terminado el informe, la figura de negro entregó una carta sellada y una bolsa a cada samurái con sus nuevas órdenes y se despidió de ellos. Kato dudó si seguirlo. Tardaría mucho en rodear el claro y él no era un buen rastreador. ¡Podía perder a su presa y a los traidores! Necesitaba capturarlos y hacerse con esas cartas para denunciar la conspiración al señor Buntaro. Por fortuna, los samuráis remolonearon unos minutos charlando entre ellos. No quería atacarlos con el tipo de la armadura cerca, no conocía sus capacidades.

Cuando los samuráis empezaron a dejar el claro, solos o por parejas, desenvainó con cuidado el nodachi y saltó sobre los que pasaron más cerca.

—¡Alto, traidores! ¡Entregadme las armas y esas cartas!

—¡Kato! ¡Aquí! ¡Socorro, es Kato!

Algunos de los samuráis, al verse descubiertos, huyeron. El resto, temiendo haber sido reconocidos por el oficial, se reagruparon y lo atacaron. Kato no se amilanó por la desventaja numérica. Pese a su gran tamaño, era muy ágil y se cubría entre los árboles para atacar desde las direcciones más insospechadas, evitando ser rodeado. Parecía un gigantesco hombre de los bosques a la tenue luz de las pocas linternas que sobrevivían. Si parecía que el combate se le hacía duro y no alcanzaba a sus oponentes, era porque buscaba incapacitarlos sin matarlos.

Reiko y Genji llegaron en mitad del combate, acabando con las esperanzas de los traidores. Los que tenían más presencia de ánimo se arrojaron sobre sus espadas, los otros fueron abatidos al intentar huir. Al final, tenían dos prisioneros, heridos ambos.

—¿Qué ha ocurrido, señor Kato? Veníamos en vuestra búsqueda tras perder a nuestra presa y ver que no nos habíais seguido. La intuición de mi señora nos hizo acortar directamente hacia el bosque, ¡en buena hora!

—Seguí a un jinete desde la encrucijada, un hombre con armadura negra. Era un agente de los Shiki: se reunió con traidores de mi clan y les dio dinero e instrucciones. ¡Mirad esto!: quieren provocar un incendio en el castillo. Tengo que volver y avisar. Varios han escapado y, viéndose perdidos, igual adelantan sus planes.

—Más despacio, señor Kato. Pensemos primero: si su armadura era negra, no se trata del mismo hombre con el que se reunió el campesino. A ese le hemos seguido nosotros e iba hacia el valle del castillo, no hacia tierras Shiki. ¿Dos hombres con armadura a la vez, en la encrucijada? ¿Y si estaban compinchados y celebraban una reunión privada? Un agente importante, no esta chusma carne de cañón, quizás el responsable de la enfermedad del daimio. Decidme, ¿os comentó el campesino algún otro detalle sobre su interlocutor?

Kato se rascó la nuca haciendo memoria.

—Llevaba un adorno en la vaina de la katana, me dijo, unas bolas. Como unos tanukis toscamente tallados.

—Unos búhos —dijo Genji—. Blancos. Una bola para la cabeza y un cuerpo rechoncho —Sus compañeros se le quedaron mirando—. Los vi mucho en Tsukikage, se ve que están de moda. Y en el castillo he visto unos. Esta mañana, en el dojo: los llevaba uno de los hermanos Mikoshi, uno de los jóvenes.

—Debió ser Rotaro, el gemelo de Yotaro. Siempre le ha gustado ir a la última moda de la capital.

—Señores, Mikoshi Tadanobu es mayor. ¿Qué edad tiene? ¿Setenta, más o menos? Hace 45 tendría la edad de la dama Chikuko y es un samurái educado, versado en las letras y los números. He visto que cojea mucho. ¿Es una antigua herida?

Kato estaba como paralizado, con los ojos muy abiertos.

—De pequeño sufrió polio. Siempre ha estado impedido… ¡No pudo haber ido a la campaña de Yagarema! ¡Fue el amante de Chikuko! ¡Ahora si que debo volver al castillo! ¿Qué hará al sentirse acorralado?

—Despacio, señor Kato —Intentó tranquilizarlo Reiko—, aún no tenemos pruebas contra él. Sólo son sospechas.

Pero Kato no era capaz de refrenarse, sólo veía el castillo en llamas si tardaba en volver. Cuando quedó claro que se iría sólo, Genji intervino.

—Id con él, mi señora, y llevaos las cartas y el dinero. Yo echaré a estos dos traidores sobre mi caballo e iré andando. Llegaré antes del alba —A ninguno de los dos le hacía gracia separarse, pero necesitaban a los prisioneros para que declarasen ante Buntaro y, también, actuar con rapidez. Y si Kato iba solo, ya podían darlo por muerto.

Llegaron al castillo menos de una hora después. Kato fue a informarse de la situación y mandar buscar las posibles trampas de los traidores. Reiko se aseguró primero de que los caballos eran bien atendidos y, de paso, comprobó que no había ninguna montura que pareciera venir de una cabalgada nocturna. Eso estaba bien: si los traidores iban a pie no podían haber llegado todavía.

El señor Buntaro dormía. Kato no quiso arriesgarse a despertar a su irascible señor hasta tenerlo todo atado y fue primero a ver a Mikoshi Tadanobu, que, le informaron, seguía en su despacho. Kato era un gran guerrero, pero carecía de entrenamiento en las sutiles artes de la corte. Su intento de poner en un aprieto al chambelán y que cometiese algún desliz fue desbaratado con facilidad.

Reiko vio claro que aquel escarceo dialéctico terminaría con ellos acusados de difamación ante Buntaro y, posiblemente, un duelo al alba con alguno de los hijos para lavar la afrenta, así que pasó al ataque. Tenía ya gran facilidad en sentir los pensamientos superficiales de una persona al escucharla con atención. Ante las preguntas e insinuaciones de Kato, Tadanobu iba poniéndose nervioso y resultaban más fáciles de percibir esos pensamientos de duda, miedo y furia. Reiko los usó para pasar a la ofensiva, haciendo agudas preguntas y comentarios en respuesta a esas ideas captadas, haciendo ver que conocía los planes del chambelán y sus motivaciones.

Tadanobu perdió la calma y llamó a sus hijos con una campanilla que tenía sobre la mesa. Tres entraron al punto, con los aceros desnudos: quedaba claro que estaban bajo aviso. El segundo jinete, sin duda.

El despacho del chambelán era amplio y permitía estar a dos personas cómodamente sentadas delante de la mesa. Ahora había cinco, de pie y con ganas de matarse. El espacio era tan estrecho que hasta se hacía difícil usar los wakizashi. Los dos hijos mayores de Tadanobu eran muy diestros espadachines. De haber estado Kato solo habría muerto allí, pero el corto tanto daba ventaja a Reiko. En segundos, los tres hermanos caían muertos. Viéndose perdido, Tadanobu se abalanzó sobre un cajón de donde sacó un bebedizo. Reiko, que aún seguía sondeando sus pensamientos, se le adelantó y se lo arrebató de una bofetada. Para cuando acudió alguien al ruido, el chambelán estaba convenientemente atado.

Tras aquello no quedó otra que despertar a Buntaro. Tener a su chambelán en el calabozo y a varios de sus hijos muertos no le alegró, precisamente. Por fortuna, un registro del despacho les había permitido encontrar un hueco oculto bajo los tatamis con documentos: investigaciones sobre fantasmas vengativos; carta de los padres de Chikuko agradeciéndole que les contara lo ocurrido a su hija y lamentando que el daimio Nagamasa quedara impune por el asesinato; correspondencia reciente con los Shiki y un tosco plano con varias marcas, una de ellas señalada con un círculo. Kato reconoció esto último como un mapa de las cuevas del dominio.

Mientras se daban las pertinentes explicaciones, clareó por el este. Reiko, preocupada porque Genji aún no había vuelto, dejó flotar su mente hasta que sintió un eco de la de su fiel compañero. Un eco muy débil. Preocupada, pidió permiso para salir en su busca. Kato le asignó un par de samuráis de escolta.

Encontraron a Genji a cuatro o cinco kilómetros del castillo, malherido y tirado en la nieve. Su caballo no se había alejado de él. Los dos prisioneros yacían allí al lado, asesinados. Las huellas indicaban un duelo feroz.

Reiko saltó del caballo conteniendo las lágrimas. El pulso de Genji era débil y estaba frío. Gracias a eso, las hemorragias se habían cortado y seguía vivo. Tomó de las alforjas del caballo uno de los bebedizos milagrosos que habían ido obteniendo de los ninjas con los que se habían enfrentado. El efecto fue inmediato: las heridas empezaron a cerrarse y el color volvió a su rostro. Con ayuda de los samuráis, lo envolvió en una manta y lo subió al caballo. Con los vaivenes, Genji recobró el conocimiento.

—Mikoshi Yotaro —murmuró—. Se ha llevado a Yukikaze.

—Sobrevivirá —dijo el médico—. Sus heridas ya están casi cerradas y está entrando en calor.

Estaban reunidos en el salón de recepciones. El abad Nenjo había contado a Buntaro el ataque del espectro con forma de Akiko. Con ayuda de los documentos de Tadanobu, lo convenció de que le dejara exorcizar a la joven. Reiko tenía otras cosas en mente: no podía permitirse perder a Yukikaze, por mucho que Genji hubiera caído en duelo (de eso no tenía duda, pues el samurái se había quitado su armadura antes de luchar).

—¿Dónde puede haber ido Yotaro?

—No puede saber lo ocurrido aquí —razonó Kato—. Debió partir con una misión. Si él fue el segundo jinete, informaría de que visitamos a la vieja aya.

—Y le mandarían a eliminarla —terminó Reiko—. ¡Vamos, aún estamos a tiempo!

Tomaron dos caballos frescos y partieron al galope. Interceptaron a Yotaro a la salida del valle de la aldea de la anciana. Iba en compañía de su hermano Rokutaro, el benjamín. Llevaban un caballo de carga en el que se veía una armadura negra y roja.

—Rendíos ahora que estáis a tiempo —intentó convencerlos Kato—. La traición ha sido descubierta, vuestro padre está preso. No hagáis como vuestros hermanos.

Yotaro no respondió. Se veía que estaba evaluando la situación. Si se rendía, ¿qué le quedaba aparte del suicidio? ¿Pensaba en huir como ronin o quizás para volver a rescatar a su padre? Sus ojos se movían, calculando la fuerza de los caballos y buscando aberturas.

—Mi señor Mikoshi Yotaro —dijo Reiko—, tenéis algo que me pertenece. No os dejaré marchar con esa espada.

Yotaro desmontó, siendo imitado por su hermano. Desenvainó Yukikaze e hizo reflejar la luz del sol sobre la hoja, con ese tono mate como escarchado.

—Hermosa espada. Me ha costado mucho hacerme con ella. No pienso dejarla sin luchar.

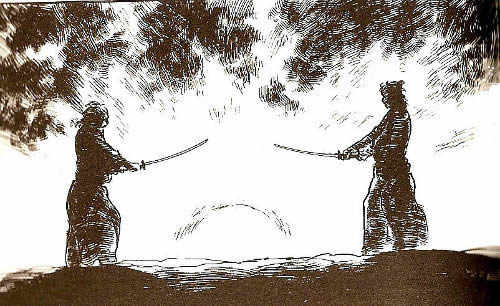

Kato se enfrentó a Yotaro. Eran las dos mejores jóvenes espadas del dominio y fue un duelo espectacular. Kato llegó a perder la espada en una mala maniobra y su rival esperó a que la recobrase. Reiko luchó con Rokutaro. La diferencia de habilidad era tal que la joven se limitó a mantenerlo a distancia.

Yotaro era muy rápido, más incluso que Genji. La hoja de la katana danzaba, cambiando continuamente de dirección para morder desde los ángulos más insospechados. Pero la defensa de Kato era sólida como una roca. Bloqueaba y desviaba las acometidas buscando forzar un hueco. Cuando lo abrió, su espada no falló y Yotaro se desplomó sin un suspiro. Rokutaro se rindió sin esperanzas.

—Vete —le ordenó Reiko—. Hazte ronin, busca otro camino. Si te quedas, tendrás que quitarte la vida por los actos de tu padre. No la malgastes así.

Dos días después, fueron a la cueva marcada en el mapa de Tadanobu. Reiko, Kato, Buntaro y Nenjo, con varios samuráis de escolta y un tsagore no shinso, un sacerdote del crepúsculo, para encargarse del cuerpo de Chikuko y hacer los ritos apaciguatorios precisos. En la cueva sólo entraron Reiko, Kato y el abad. Encontraron tres cadáveres momificados cerca de la entrada: los hombres que ayudaron a Nagamasa a llevar el cuerpo de su esposa, asesinados para que no hablaran. Más adelante, la cueva se distorsionaba y parecía sacada del infierno. Una puerta sobrenatural cerraba el paso a la cámara donde descansaba el cuerpo de Chikuko, clavada al suelo por una magnífica katana. Un ogro monstruoso patrullaba la sala. Nenjo reconoció en el ogro el espíritu atormentado de su hermano.

Reiko y Kato se organizaron: la primera haría frente al ogro con el tanto de Minako-hime (nada de leer sus intenciones, no, el recuerdo del oni ashura seguía fresco), mientras el segundo tomaba el cuerpo y la katana y los sacaba al exterior. Nenjo había exorcizado a Akiko el día anterior, expulsando al espíritu de Chikuko. Aún débil, el espectro no pudo evitar que Kato, rápido como una gacela, tomara su cuerpo en brazos tras evitar los largos brazos del ogro.

—¡Abridme hueco!

Y Reiko redobló sus acometidas sobre el ogro, obligándole a separarse de la puerta. Cuando Kato hubo salido, lanzó un último ataque para conseguir espacio y corrió detrás. La puerta se desvaneció cuando la cruzó, dejando a Nagamasa atrapado en su infierno.

Matsukaze no quiso volver con el clan Masaki. Cuando Buntaro cogió la espada que le tendía Kato en el salón del castillo, delante de todos los oficiales y vasallos principales, la empuñadora le abrasó la mano. Miró la hoja con gran tristeza.

—Obligada a participar en un crimen abyecto y abandonada durante décadas en el infierno. ¿Quién, que fuera tratado así, querría volver a nuestro clan? —Miró a Reiko—. Lleváosla y usadla para romper la maldición del invierno —Levantó la voz, dirigiéndose a sus hombres—. ¿Hay alguien dispuesto a dejar atrás familia, posesiones y títulos y tomar a Matsukaze para acompañar a la portadora del tanto de Minako-hime en su lucha contra el Dios Insidioso y enfrentarse junto a ella a todos los peligros de tan oscuro camino, hasta que la deuda kármica quede así satisfecha y la espada acepte volver con nosotros?

—¡Yo lo haré, mi señor! ¡Tomaré a Matsukaze e iré hasta donde el destino quiera llevarme! —exclamó Kato.

Mikoshi Tadanobu se suicidaría en su celda. Su fallida venganza contra la familia del hombre que matara a su amante se había cobrado la vida de cuatro de sus hijos, de varios samuráis tentados por el oro y de una anciana inocente. No serían las únicas: la historia del cruel asesinato de Chikuko a manos de su marido, Masaki Nagamasa, corrió como la pólvora y el prestigio del clan se hundió. Los Shiki no tardaron en encontrar comprensión entre los antiguos aliados de los Masaki. La amenaza de un enfrentamiento abierto siguió planeando sobre el pequeño dominio.

Sakura, un cuento de Lannet 2×08. Con Hosoda Genji (Menxar), Ishikawa Reiko (Charlie) y Kato Misaki (Aophis).

Adaptación de La enfermedad del hatamoto, del suplemento Tierra de Ninjas, y van ya unas cuantas aventuras del venerable Runequest en esta campaña. Después de jugarla (de forma acelerada y muy densa, en una sola sesión de siete u ocho horas a un ritmo del demonio), creo que la he desperdiciado un poco, pues podría haber salido una campaña interesante, haciendo a los pjs del dominio, aunque no de la corte, y desarrollando amistad y rivalidad con los hijos de Tadanobu para que la traición fuera más dolorosa.

El enfrentamiento entre Genji y Yotaro fue espectacular. Desde el primer momento, Yotaro tuvo ventaja y fue arañando puntos de vida. Los últimos asaltos fueron amargos ante el resultado inevitable y la desesperación de los otros jugadores, sin poder prestar ningún apoyo. Al final hubo suerte y Genji terminó con pocos puntos de vida negativos. Una floja tirada de resistencia dio el resultado óptimo: inconsciente, pero vivo.

Para esta sesión y la siguiente se nos unió Aophis. No fue fácil para él y me ha hecho desistir de intentar meter un jugador con la campaña empezada: nos volvemos un grupo muy cerrado cuando ya están hechas las mecánicas de la relación entre los pjs.

Sensacional. Siempre he tenido muchas ganas de dirigir esta aventura, porque me parece muy buena. Y ahora en mi campaña no la puedo usar porque uno de los jugadores se la leyó hace años! ^_^; Pero si alguna vez la dirijo, releeré esta crónica!